—Papá, solo necesito que me escuches esta vez —dijo Trevor, irrumpiendo por la puerta principal sin llamar.

Glenn Whitmore, un viudo de casi setenta años, levantó la vista de su silla y se bajó las gafas de lectura. «Eso nunca es un buen comienzo», murmuró, doblando cuidadosamente el periódico. «¿Qué ocurre ahora?»

El tono de Trevor era animado, y hablaba a toda velocidad. «Un proyecto de desarrollo inmobiliario en Nevada. Alta rentabilidad, riesgo cero. Está respaldado por inversores de renombre, papá. Pero necesito tu ayuda para entrar. Solo una última inversión».

Glenn suspiró y se puso de pie. «Una última inversión», repitió en voz baja, acercándose a un archivador con la etiqueta «Trevor – Préstamos y Fracasos» . Lo abrió y hojeó gruesos fajos de documentos antiguos: negocios de restaurantes fallidos, negocios fraudulentos con criptomonedas, «oportunidades» inmobiliarias que se habían esfumado de la noche a la mañana.

—Dije lo mismo después de lo de los condominios de Florida —dijo Glenn con voz tranquila—. Y del camión de comida con el que te “asociaste”. Y de aquella vez que usaste mi fondo de jubilación para “comprar acciones” que nunca existieron.

Trevor se puso rígido. —Esto es diferente.

“Eso es lo que siempre dices.”

La tensión se hizo palpable. La voz de Trevor se quebró por la frustración. «¡Nunca crees en mí! Quizás por eso nada de lo que hago funciona».

—O tal vez —dijo Glenn en voz baja—, sigues confundiendo la codicia con la ambición.

Trevor apretó la mandíbula. —Bien. Quédate con tu dinero. Cuando gane millones, no vengas a rogarme por una parte. —Agarró su chaqueta y cerró la puerta de un portazo.

La casa quedó en silencio. Glenn se recostó en su silla, mirando fijamente la puerta vacía, sintiendo el mismo dolor que había sentido demasiadas veces antes: el fracaso no como padre, sino como un hombre que no pudo salvar a su propio hijo de sí mismo.

A la mañana siguiente, Glenn salió a buscar el periódico… y se quedó paralizado.

Las cuatro ruedas de su coche estaban desinfladas, con pinchazos limpios cerca de los flancos. El aire escapó con un siseo cruel. Glenn se agachó, inspeccionando los daños: cada corte era idéntico, deliberado.

No es vandalismo. Es venganza.

Una fría sensación de certeza lo invadió. ¿Podría Trevor haber hecho esto?

Le temblaban ligeramente las manos. No había pruebas, pero la crueldad del momento no podía ser una coincidencia. Se quedó de pie en la entrada, con el corazón encogido, preguntándose cuándo el amor por su hijo se había transformado en un miedo silencioso.

Entonces sonó su teléfono. Trevor.

Su voz sonaba extrañamente tranquila. «Papá, sé que ayer las cosas se pusieron tensas. Solo… quiero arreglarlo. Cumplo 40 años este fin de semana. Molly de verdad quiere que su abuelo esté allí. Por favor».

Glenn vaciló, imaginando la sonrisa inocente de su nieta. —¿Prometes que esto no es otra trampa?

—Lo prometo —dijo Trevor—. Es solo una cena familiar.

En contra de su propio juicio, Glenn aceptó. Pero en el fondo, algo no le cuadraba.

La fiesta de cumpleaños distó mucho de ser una “cena familiar”.

Glenn llegó a una mansión alquilada en las afueras de la ciudad. Valets con esmoquin aparcaban coches de lujo, camareros servían bandejas de champán y la piscina resplandecía bajo luces doradas. Trevor lo recibió con una amplia sonrisa y un traje caro que no se correspondía con el hombre que Glenn conocía: un buscavidas desempleado siempre con problemas para pagar el alquiler.

—¡Papá! ¡Viniste! —exclamó Trevor, abrazándolo con demasiada fuerza. A su lado estaba Meredith, su esposa, luciendo un collar de diamantes que Glenn jamás había visto.

—Esto parece… extravagante —dijo Glenn lentamente.

Trevor se rió, restándole importancia. “No te preocupes, papá. Yo me encargo”.

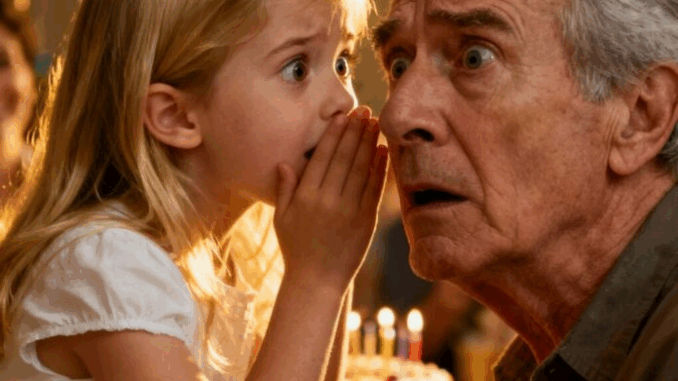

Conforme avanzaba la noche, los invitados brindaron, la música sonaba a todo volumen y Molly, la hija de Trevor, corrió a los brazos de Glenn. «¡Abuelo!», exclamó, abrazándolo con fuerza.

Por un rato, Glenn lo olvidó todo: las mentiras, la tensión. Se sentó con Molly junto al pastel, contándole historias sobre su abuela Helen. Pero a medida que la fiesta se alargaba hasta altas horas de la noche, una sensación de inquietud volvió a apoderarse de él.

Notó que el champán no dejaba de fluir, sobre todo hacia su copa. Y cuando Trevor se inclinó hacia él, sonriendo con demasiada facilidad, Glenn vislumbró algo más en sus ojos. Cálculo.

Alrededor de las 10 de la noche, Trevor y Meredith se acercaron a él. “Papá, sube”, dijo Meredith con dulzura. “Queremos enseñarte la nueva oficina que hemos montado. Solo unos minutos”.

Glenn vaciló. —¿Ahora?

—Por favor —insistió Trevor—. Significaría mucho.

Antes de que pudiera responder, una manita le tiró de la manga. Molly. Tenía el rostro pálido y los ojos muy abiertos por el pánico.

—Abuelo —susurró con voz temblorosa—, tenemos que irnos. Ahora mismo. Por favor, confía en mí.

Su tono lo heló. No estaba fingiendo; era miedo.

Sin decir una palabra más, Glenn asintió. —¿Sabes qué, Trevor? Estoy agotado. Pospondremos la gira.

Antes de que su hijo pudiera responder, tomó la mano de Molly y se dirigió a la puerta. Tomaron un taxi calle abajo, y Molly se aferró a su brazo durante todo el trayecto.

Solo cuando estuvieron a kilómetros de distancia, finalmente habló entre lágrimas. “Los oí hablar arriba. Papá y mamá. Iban a emborracharte y llevarte allí arriba para firmar unos papeles. Algo sobre la transferencia de tu empresa. Dijeron que ya había un abogado esperándote”.

A Glenn se le heló la sangre. La miró horrorizado. —¿Estás segura?

Ella asintió, sollozando. “Te lo juro, abuelo. Dijeron que una vez que firmaras, todo sería de papá”.

Glenn se quedó paralizado, mirando por la ventanilla del taxi mientras las luces de la ciudad se difuminaban a su alrededor. Por primera vez en su vida, comprendió la verdad que se había negado a afrontar: su propio hijo se había convertido en un extraño.

A la mañana siguiente, Glenn estaba sentado en su escritorio, mirando la vieja foto familiar: Trevor de niño, radiante en brazos de Helen. Le susurró en voz baja: «Tenías razón, mi amor. Lo malcrié».

Pero en lugar de llamar a la policía, Glenn tomó una decisión. No buscaba venganza, sino la verdad.

Durante los días siguientes, revisó minuciosamente años de papeleo, recopilando cada rastro de los esquemas fallidos de Trevor, sus inversiones fraudulentas y los inversores estafados. Cruzó nombres, cotejó firmas e imprimió todo cuidadosamente en un único y condenatorio expediente. Luego, de forma anónima, lo envió a todas las personas a las que Trevor había estafado.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Para finales de la semana, los contactos comerciales de Trevor habían roto todo vínculo con él. Los “inversores” de los que tanto se jactaba exigieron reembolsos. Los rumores de fraude se extendieron por todos los círculos sociales a los que alguna vez había intentado acceder.

Mientras tanto, Glenn envió un segundo sobre a la oficina de Meredith. Dentro: documentos que la acreditaban por haber falsificado la firma de Glenn en documentos años atrás. A los pocos días, fue suspendida mientras se llevaba a cabo una investigación.

Una tarde, sonó el timbre. Glenn abrió la puerta y se encontró con Trevor y Meredith allí de pie: enfadados, desesperados, destrozados.

“¡Nos arruinaste!”, gritó Trevor. “¡Destruiste nuestras vidas!”

Glenn le sostuvo la mirada con calma. —No, hijo. La verdad sí.

—¡Te crees muy justo! —espetó Trevor—. ¡Nunca quisiste que triunfara!

La voz de Glenn se suavizó. —Quería que fueras honesto. Eso es todo.

Ya no había nada más que decir. Los ojos de Trevor brillaron con rabia, y luego con derrota. Se dio la vuelta y se marchó, arrastrando a Meredith tras él.

Cuando la puerta se cerró, Glenn se apoyó en ella, con el pecho oprimido. Afuera, la noche volvía a estar en silencio.

Caminó hacia la chimenea y miró la última foto de su familia junta: Helen, Trevor y la pequeña Molly. Sus ojos se detuvieron en la brillante e inocente sonrisa del niño.

Ese chico se había ido.

Y aunque Glenn había revelado la verdad y salvado lo poco que quedaba de su legado, no sintió ninguna victoria, solo tristeza. Porque al defender lo que era correcto, finalmente había aceptado lo que más le dolía:

Su hijo llevaba perdido mucho antes de aquella noche de cumpleaños.

Để lại một phản hồi