Mi marido y su familia nos echaron a mí y a mi hijo de casa y dijeron: “¿Cómo pueden vivir sin mí?”. Pero hice que se arrepintiera.

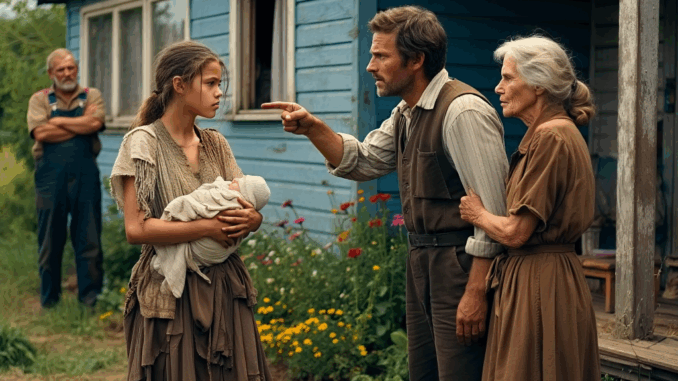

“A ver cómo vives sin mí”, espetó Daniel al cerrar de golpe la puerta. Su voz resonó en la silenciosa casa a las afueras de Asti, Texas. Sus padres, sentados en el sofá con los brazos cruzados, lo miraron con aprobación, como si él hubiera orquestado toda la escena.

Sophie se quedó paralizada, con su hijo Ethel, de siete años, aferrándose a su mano. El corazón le latía con fuerza, pero su rostro permanecía sereno. Había oído a Daniel amenazarla muchas veces, pero esta vez fue decidida. Su madre llevaba meses quejándose: «No es suficiente, solo es una carga». Su padre echó leña al fuego: «Las verdaderas esposas no desafían a sus maridos». Juntos, Sophie se sentía como una invitada no deseada en lugar de un miembro más de la familia.

Esa noche, con solo dos maletas y la mochila de Etha, Sophie se fue en coche. No tenía destino: solo la luz de un restaurante abierto las 24 horas donde se sentó a intentar respirar con calma. Etha se apoyó en su brazo y susurró: «Mamá, ¿vamos a estar bien?». Forzó una sonrisa. «Sí, cariño. Estaremos más que bien».

Lo que Daniel y su familia no sabían era que Sophie se había estado preparando en silencio para este momento. Durante años, había soportado sus constantes críticas, su control financiero y sus intentos de hacerla sentir útil. Pero también había estado ahorrando. Trabajaba a tiempo parcial en la firma de contabilidad local y guardaba en secreto cada dólar extra.

El dolor era real: ser delatada por el hombre en quien más confiaba y la familia a la que quería complacer. Pero había una chispa en su interior, una determinación que había permanecido sepultada bajo años de humillación. Ahora estaba aflorando.

Sophie cogió el teléfono y llamó a su amiga de la universidad, Rachel, que vivía en Dallas. “¿Podemos Etha y yo quedarnos contigo un rato?”, preguntó con voz temblorosa.

Rachel no se rindió. “Por supuesto. Empaca todo lo que puedas y vete. Lo solucionaremos juntas”.

Esa noche, mientras Sophie se deslizaba hacia la autopista interestatal, con Etha dormida en el asiento trasero, el miedo en su pecho se transformó en determinación. Daniel pensó que no podría vivir sin él. Su familia creía que era demasiado débil, demasiado dependiente. No tenía ni idea de lo que realmente era ni de lo que sería capaz de construir una vez liberada de sus ataduras.

La vida en Dallas no fue fácil al principio. Sophie y Etha compartían la pequeña habitación de invitados de Rachel, y cada dólar contaba. Pero por primera vez en años, Sophie sintió un poco de libertad. Nadie se burlaba de su cocina, criticaba su ropa ni se apropiaba de sus compras.

Se entregó por completo a su trabajo. Llevaba la contabilidad, se quedaba hasta tarde, pedía más proyectos y se ofrecía a aceptar clientes que otros evitaban. Su jefe, el Sr. Whitman, lo sabía. “Tienes agallas”, le decía por las noches. “Poca gente se entregaría a esa pasión. ¿Y si te asigno el trabajo de Peterson? Es exigente, pero creo que puedes con él”.

Sophie estuvo de acuerdo. Los viajes eran largos, haciendo malabarismos con las tareas de Etha y sus propias pilas de hojas de cálculo, pero ella siguió adelante. Poco a poco, sus ahorros se fueron juntando. Compró un coche fiable y luego un pequeño apartamento de dos habitaciones cerca de la escuela de Etha. No era glamuroso, pero era yo.

Mientras estuve allí, Daniel intentó contactarla. Al principio, le envió mensajes furiosos: “Volverás arrastrándote”. Luego, mensajes de culpa: “Etha necesita a su padre. No le arruines la vida”. Finalmente, promesas vacías: “He cambiado. Vuelve a casa”.

Pero Sophie no respondió. Cada mensaje le recordaba por qué se había ido: la manipulación, el control, la arrogancia. No quería que su hijo creciera aprendiendo esa clase de amor.

Un sábado por la tarde, Etha corrió hacia ella después de un partido de fútbol, seria y alegre. “Mamá, ¿viste mi gol?” Lo abrazó fuerte, con lágrimas en los ojos. “Lo vi todo, cariño. Estoy muy orgullosa de ti”.

En ese momento, se dio cuenta de algo profundo: él no solo sobrevivía. Estaba prosperando, y Etha florecía a su lado. Reía más, hablaba con más confianza y ya no le importaban las voces fuertes.

Dos años después, los esfuerzos de Sophie dieron sus frutos. La ascendieron a gerente sénior, con un salario que le dio la estabilidad que antes creía imposible. Ella y Etha se mudaron a una acogedora casa adosada, decorada con colores cálidos y estanterías llenas de libros y fotos familiares. Era modesta, pero irradiaba paz, algo que la casa de Daniel tenía.

El momento de cambio llegó de forma inesperada. Sophie asistió a la conferencia de negocios de Housto y conoció a Olivia, la prima de Dapiel. “Te ves increíble”, dijo Olivia con los ojos muy abiertos.

Abrieron los ojos sorprendidos. «Todo el mundo habla de lo bien que te va. Daniel… bueno, ya no es el mismo».

Sophie levantó una ceja. “¿Qué quieres decir?”

Olivia se acercó. «Perdió su trabajo el año pasado. Volvió a vivir con sus padres. Ellos también están pasando apuros; su negocio quebró. Sinceramente, no esperaba que salieras adelante. Pensé que volverías arrastrándote».

Sophie casi se rió. En cambio, él simplemente respondió: «Siento que me hayas subestimado».

Unas semanas después, Daniel apareció en su casa sin previo aviso. Se veía más delgado y con la mirada apagada. Etha, que ya tenía 12 años, estaba detrás de Sophie, con los brazos cruzados, mirando a su padre con los ojos cerrados.

—Solo… quería verlos a ambos —dijo Daniel en voz baja—. Me equivoqué, Sophie. No sabía lo que tenía. ¿Podemos… empezar de nuevo?

Sophie lo observó un rato. Antes, esas palabras le habrían desgarrado el corazón. Ahora, no significaban nada. Pensó en las veces que lloró sola, las veces que su familia la despreció, la forma en que él las dejó a un lado a ella y a Etha como si fueran desechables.

—No, Daniel —dijo con firmeza—. Etha y yo somos felices. No te necesitamos.

Su rostro se ensombreció y, por primera vez, ella vio arrepentimiento en sus ojos; él lamentaba no solo haberla perdido, sino también haberse dado cuenta de que ella se había convertido en todo lo que él alguna vez afirmó que podía ser.

Después de irse, Etha la abrazó fuerte. “Mamá, estamos mejor, ¿verdad?”

Sophie la besó en la frente. «Mucho mejor, cariño. Tuvimos esta vida juntos, y nadie nos la puede quitar».

En ese momento, Sophie supo que no solo había demostrado que Daniel y su familia estaban equivocados, sino que ella misma tenía razón. Era más fuerte de lo que jamás imaginó y le había dado a Etha el mejor regalo: una vida sin control, llena de amor y dignidad.

Las palabras de Daiel —«¿Cómo puedes vivir sin mí?»— resonaron débilmente en su memoria. Sophie sonrió. La respuesta era clara: fácil y mejor que eso.

Để lại một phản hồi