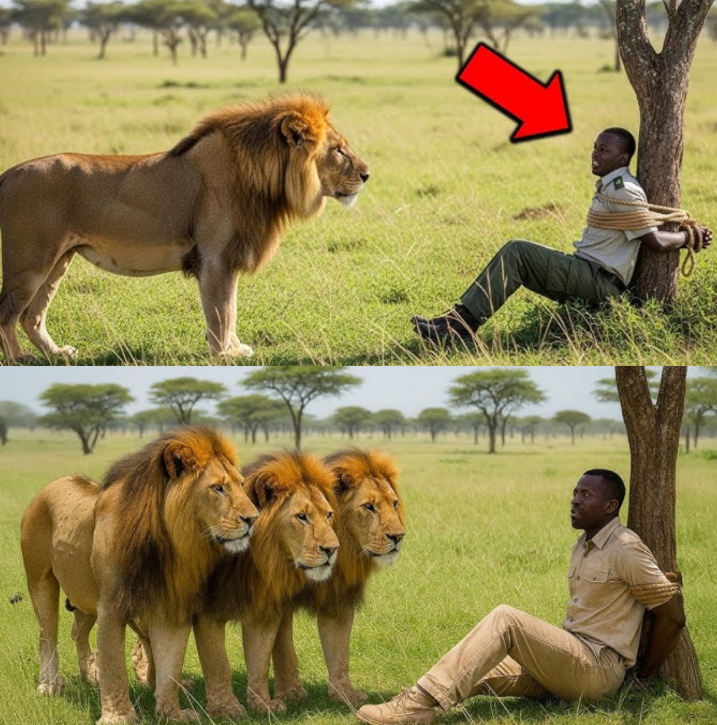

León encuentra a guardabosques atado en la sabana — Lo que pasó después sorprendió a todos

“Si me vas a comer… hazlo”.

La voz de Alex era ronca, cada palabra interrumpida por una respiración seca. El sol africano era implacable esa tarde: abrasador, cegador, implacable. La vasta llanura dorada se extendía infinitamente a su alrededor, reluciendo como vidrio fundido, y en medio, atado con fuerza a una acacia retorcida, se encontraba un hombre que había perdido toda esperanza.

Lo habían abandonado allí unos cazadores furtivos —hombres en quienes una vez confió— tras intentar impedir que masacraran a una familia de elefantes. Lo ataron, lo amordazaron y lo dejaron morir al sol. Tenía los labios agrietados, la garganta en carne viva y las muñecas en carne viva, donde la cuerda le había atravesado la piel.

Había sobrevivido a la noche. Apenas. Pero ahora, con el calor matutino arreciando y las moscas acumulándose, Alex oyó el inconfundible sonido de fuertes patas contra la tierra seca.

El sonido que todo guardabosques teme.

Un león se acercaba.

I. La Reunión

El aire vibraba de tensión. Un enorme león macho emergió de la hierba alta: músculos que ondulaban bajo un pelaje dorado, su melena brillaba como el fuego. Sus ojos estaban fijos en Alex, sin pestañear. Cada paso hacía temblar el suelo.

La respiración de Alex se volvió superficial. Había visto leones cientos de veces, pero nunca así; nunca tan cerca, nunca tan seguro de su destino.

El león volaba lentamente en círculos, olfateando el aire. El silencio era sofocante, roto solo por el lejano graznido de los buitres y el zumbido metálico de las moscas.

Entonces, por un breve momento, la luz del sol iluminó algo extraño en el hombro derecho del león: una cicatriz larga y retorcida que se extendía hasta el músculo.

Alex se quedó paralizado. Su mente corría. Esa cicatriz… esa misma cicatriz.

Su corazón latía rápidamente.

—Dios… no puede ser —susurró. La garganta le ardía con cada palabra—. ¿Eres… tú?

El león se detuvo. Sus orejas se movieron.

Por un momento, el hombre y la bestia se miraron fijamente; el aire entre ellos tembló con el recuerdo.

Entonces algo cambió en los ojos del león.

Se ablandaron.

II. El pasado que los unió

Tres años antes, en esa misma región del norte de Kenia, Alex había encontrado a un cachorro de león moribundo enredado en una trampa metálica. La trampa le había cortado profundamente el hombro, atravesándole la carne y los tendones. El cachorro llevaba horas llorando cuando llegó.

Alex pasó toda la noche a su lado. Cortó el alambre, limpió la herida y la cosió él mismo. El cachorro estaba aterrorizado al principio, gruñendo débilmente, pero finalmente, el cansancio lo venció.

Durante semanas, lo alimentó con leche de cabra y pequeños trozos de carne, negándose a que el parque lo cazara como un acto de compasión.

Lo llamó Simba, no porque intentara ser ingeniosa, sino porque el nombre le parecía apropiado para la pequeña criatura que luchaba con todas sus fuerzas por vivir.

Cuando Simba recuperó las fuerzas, Alex lo soltó. El cachorro de león se alejó sin mirar atrás. Alex pensó que era el fin.

Pero la naturaleza, como pronto aprendería, recuerda la bondad.

III. El momento del reconocimiento

Ahora, años después, aquí estaban de nuevo: depredador y hombre, vida y muerte, cara a cara bajo el sol africano.

Alex apenas podía moverse. La cuerda que le rodeaba el pecho le ardía con cada respiración. El sudor le escocía en los ojos.

El león ladeó ligeramente la cabeza, dilatando las fosas nasales y olfateando más cerca. Entonces emitió un sonido sordo y retumbante: ni un gruñido ni un ronroneo. Algo intermedio.

El mismo sonido que Simba solía hacer cuando Alex lo alimentaba cuando era cachorro.

Los ojos de Alex se abrieron de par en par. Le temblaban los labios. «Eres tú», graznó. «Simba…»

El león dio otro paso adelante, tan cerca que Alex pudo ver cada movimiento de sus bigotes. La melena del gran animal rozó la pierna del guardabosques. El instinto de Alex le gritó que se quedara quieto, pero las lágrimas lo traicionaron, cayendo silenciosamente por sus mejillas quemadas por el sol.

La enorme pata de Simba se levantó lentamente… y luego bajó, no sobre Alex, sino sobre la cuerda.

Con un movimiento rápido, sus garras desgarraron las fibras.

La cuerda se rompió.

Alex se desplomó hacia adelante, apenas sujetándose con las manos ensangrentadas. Miró hacia arriba con incredulidad mientras el león retrocedía, jadeando por el hocico.

Simba soltó un gruñido profundo, pero no era una advertencia. Era más bien una orden: “¡Levántate!”.

IV. El milagro

El cuerpo de Alex gritaba de dolor al intentar ponerse de pie. Le temblaban las piernas. Tenía la vista borrosa.

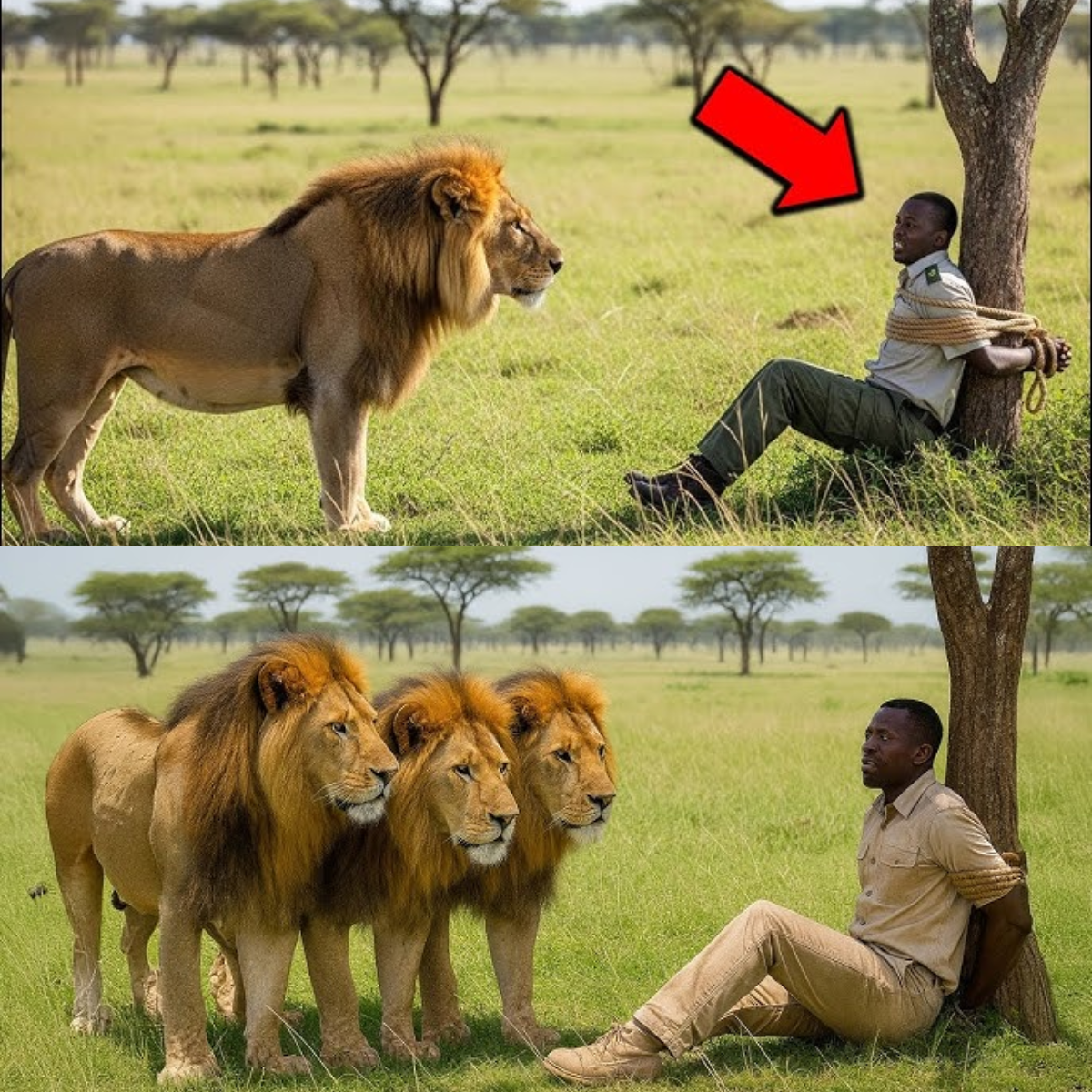

Pero entonces el león hizo algo extraordinario.

Se giró y se alejó unos pasos, luego miró por encima del hombro, como invitándolo a seguirlo.

Alex parpadeó confundido. “¿Quieres que te acompañe?”

El león resopló, movió la cola y echó a andar de nuevo. Alex, desesperado y deshidratado, lo siguió a trompicones, arrastrando los pies por el suelo.

La sabana era interminable: un mar de hierba y calor. Alex perdió la cuenta de cuánto habían recorrido, cuánto había caminado. Pero cada vez que caía, Simba se detenía, se daba la vuelta y esperaba a que se levantara.

Pasaron las horas.

Y entonces, en el horizonte, Alex vio movimiento: un destello de metal, la silueta de un jeep. El equipo de rescate.

Cayó de rodillas, riendo y llorando.

Để lại một phản hồi