“¿Estás conmigo?”, le dijo el hombre en la montaña a la joven, golpeada por su cruel esposo por dar a luz a tres niñas. Diciembre mordió la montaña con cubitos de hielo. El viento descendía por las laderas como un lobo hambriento y la nieve cubría los senderos olvidados con un silencio denso. No era tierra para viajeros solitarios.

Ese sendero entre los pies muertos no tenía nombre ni huellas, solo dos postes inclinados. Quienes lo buscaban lo hacían porque estaban perdidos. Wyatt Holt cabalgaba despacio. No tenía prisa. Su oveja, agotada por el largo viaje, avanzaba al ritmo que él quería.

Solo sostenía las riendas con una mano y con la otra acariciaba la culata del rifle que llevaba atado a la espalda. Llevaba tres días sin hablar, ya fuera por falta de palabras o por falta de necesidad, hasta que lo oyó. Un sonido débil y entrecortado, que apenas resonaba entre los árboles. Era como el grito de algo pequeño o de alguien. Detuvo a la yegua y cerró los ojos.

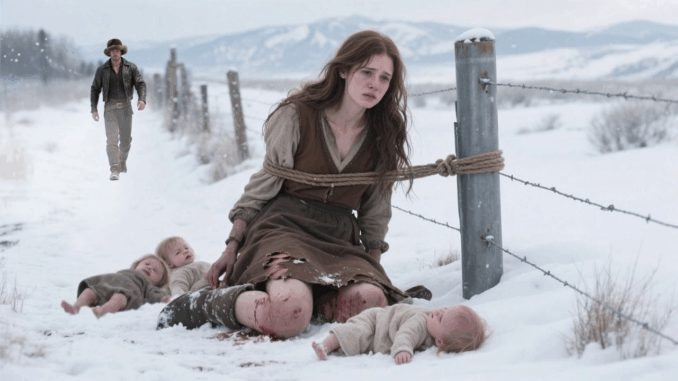

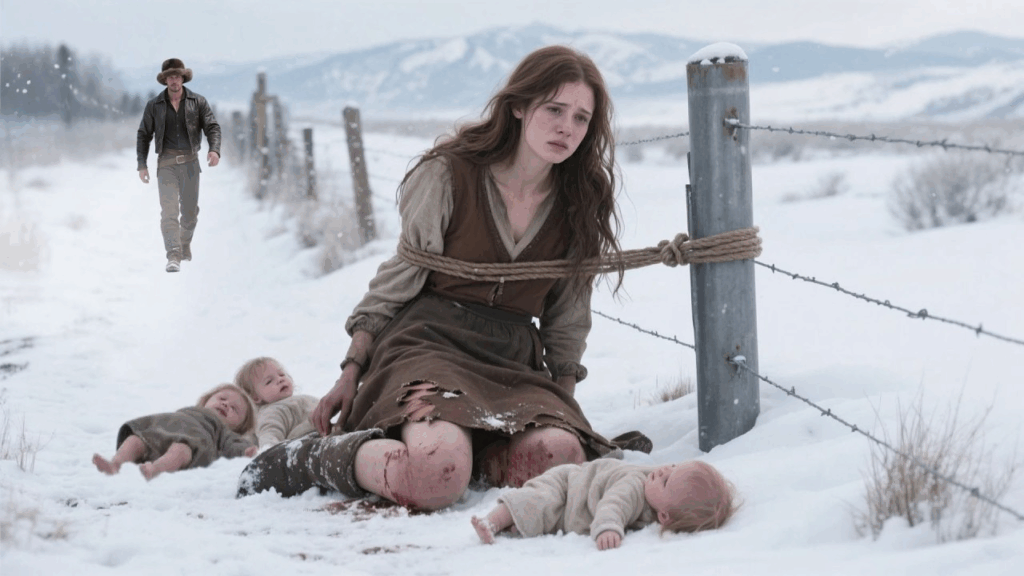

De nuevo con tristeza, luego con una tristeza más aguda. Wyatt descendió con cautela, dejó al animal atado a un arbusto de salvia escarchado y avanzó por el sendero. El olor era penetrante, como a óxido y madera mojada. Pasó junto a una valla rota y entonces la vio. Una mujer estaba junto a un poste astillado con cuerdas de cáñamo ya congeladas.

Tenía la cabeza gacha, el cabello suelto cubriéndole la cara. Su vestido estaba roto, sus hombros expuestos al frío. La piel de sus muñecas estaba en carne viva. A sus pies, envueltos en una masa sucia y raída, tres pequeños bultos temblaban. Eran bebés, trillizos.

Los tres lloraron sin fuerza, con ese gemido que no era una queja, sino más bien una resistencia. Uno buscaba algo para chupar, otro apenas abría los ojos. La mujer levantó la cara. Era joven, pero sus ojos parecían los de alguien que ya no esperaba nada. Tenía sangre seca en la cara, el labio partido y la expresión destrozada de alguien condenado sin juicio. Sus labios agrietados se movían.

No dejen que se lleve a mis hijas. Wayatt respondió al estado, dio un paso, luego otro. Sacó su cuchillo limpio y afilado y lo deslizó contra las cuerdas de un extremo a otro. La mujer se desmayó cuando la soltó, pero la sujetó antes de que cayera. Era ligera y solo suspiró en sus brazos.

Wayat la acomodó con cuidado en el suelo y observó a los bebés. La nieve empezaba a cubrir la manta. Uno de ellos tosió. Se arrodilló, enrolló mejor la manta, ajustó los bordes y luego miró a la mujer, cuya respiración era superficial como la de un ratón. “Estás conmigo”, dijo en voz baja, firme como una promesa. Ella no respondió, pero una lágrima rodó por su mejilla helada.

Wayad actuó con decisión: tomó la bolsa con los bebés, se la ajustó al pecho y luego levantó a la mujer con un brazo bajo las rodillas y el otro sobre la espalda. Sus botas crujieron en la nieve mientras el caballo regresaba. El viento arreció. La nieve cayó fría. Mantuvo la cautela, sostuvo a la mujer frente a él, la sujetó contra su pecho y aseguró la bolsa con los bebés entre ambos.

Tomó las riendas y, sin mirar atrás, dio la vuelta por el sendero de regreso al puerto. Así comenzó el viaje más importante de su vida. Un hombre de pocas palabras, una mujer al borde de la muerte y tres criaturas que aún no sabían cómo llorar. Nada encajaba con el camino que los dejó varados en esa montaña, pero juntos enfrentaron la tormenta.

Ese día, Wyatt Holt no solo salvó a su madre; salvó algo más discreto, más frágil: el derecho a vivir sin ser propiedad de nadie. Y con cada paso que daba su hija, el hielo crujía bajo su veloz destino. El caballo se abría paso con dificultad en la nieve profunda. Wyatt no habló; simplemente la sujetó firmemente contra su pecho con un brazo, mientras con el otro guiaba las riendas.

El viento cortaba como cuchillos. Las niñas, envueltas en la bolsa, gemían de vez en cuando, pero el calor de su cuerpo las mantenía quietas. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, una humilde estructura de madera oscura perdida entre pinos y niebla, Wayat la retiró con cuidado. Primero bajó la bolsa con los bebés, luego a la mujer. Con el pie abrió la puerta.

Dentro, el aire olía a cenizas dormidas. El hogar llevaba días vacío. La colocó en el catre junto a la cama. Luego fue a buscar leña. Entonces las llamas empezaron a lamer el hierro, y el calor llenó la habitación de alientos de vida. Sacó la leña gruesa, cubrió a la mujer y luego, arrodillándose junto al fuego, vertió agua de lluvia en la vieja olla.

Con manos cariñosas, limpió sus muñecas heridas. Las marcas enrojecidas de los cascos desaparecieron de su rostro. Él suspiró, pero ella no abrió los ojos. Luego, le frotó las manos y los pies, pálidos y fríos, con un paño tibio. No habló, no hizo preguntas, simplemente trabajó. Luego se acercó a los bebés, les preparó leche con lo que quedaba de leche de cabra que había guardado en el tarro, la calentó, la mezcló con agua y la vertió en tres pequeños frascos.

Las alimentó con el biberón, sujetándolas con suavidad como si fueran de cristal. Las apretó con fuerza, como si pensara que alguien quería que viviera. La mujer despertó con el tercer biberón. No del todo, solo abrió un poco los ojos, lo justo para ver el fuego, a sus hijas alimentadas y al hombre que no se había ido. Intentó hablar, pero solo murmuró.

“Soy Lidia Hay”, dijo confundida, como si ser hombre fuera más difícil que caminar. Wyop no dejó de alimentar al bebé en brazos, solo asintió y preguntó: “¿Qué?”. Ella lo miró. Sus ojos estaban vacíos de esperanza, pero llenos de preguntas. No dijo nada más. Cerró los ojos como si por fin pudiera dormir sin miedo.

Wyatt metió a las tres niñas en la caja de copos de maíz que había traído con telas viejas. Luego volvió a sentarse junto al fuego sin apartar la vista de Lidia. Por un momento, preguntó qué le había pasado. No pidió explicaciones, no exigió nombres, solo escuchó. Durante horas, solo se oyó el crujido de la estufa y los suspiros de los bebés dormidos. Afuera, la tormenta rugía.

Dentro, el silencio ya no era soledad, era protección. Lidia se agitó al oír el crepitar del fuego, abrió los ojos, miró a sus hijas y extendió la mano hacia el hombre que seguía allí sentado como una montaña despierta, con voz débil pero clara, y gritó: «No nos dejaste». Wyatt levantó la vista, no respondió con palabras, solo echó leña al fuego.

La nieve seguía cayendo, pero el fuego dentro de la cabaña ocultaba la oscuridad exterior. Las chicas dormían juntas, abrazadas como raíces buscando calor. Lidia estaba sentada en la silla junto a la estufa, con la cabeza sobre los hombros, el cabello suelto y la mirada fija en el punto invisible entre las sombras, como si aún viera el poste donde su cuerpo fue abandonado para morir.

Wyatt preparaba té de maíz sin hacer alarde. Se movía como hacía todo, con precisión, en silencio, como quien sabe que la paz es frágil. Le ofreció la taza sin palabras. Lidia la tomó, pero no bebió. Simplemente la sostuvo en sus manos, dejando que el calor se estremeciera entre sus dedos helados.

“¿Por qué preguntas?”, dijo de repente, sin mirarlo. Wyatt permaneció inmóvil, pero no respondió. “Todos preguntan”, dijo Lidia. “Todos quieren saber por qué está la mujer, por qué la madre aparece en medio de la nieve con tres niñas llorando y la cuerda marcada en la piel”. Wyatt se quedó frente a ella. No habló, solo esperó, como si supiera que las palabras no se exigen, se ofrecen.

Lidia bajó la mirada. Sus dedos temblaban sobre la taza. El vapor le cubría el rostro como un velo, como protegiéndola de su propia historia. «Mi marido», dijo, y se le quebró la voz, pero no lloró. Dijo que yo era defectuosa, que una mujer que solo da a luz hijas no sirve para nada, que el nombre de su familia se perdería.

Me llamó Wyatt. Frunció el ceño levemente, pero no se movió. Su mirada era la de un hombre que escucha, no con los oídos, sino con todo el cuerpo. Me hizo trabajar como un esclavo, limpiando establos, cortando leña, cargando sacos más pesados que yo. Decía que era mejor que ser esclavo.

Cada vez que su hija hablaba, ponía cara de pocos amigos, como si se tragara espías. Decía que el universo se reía en su cara. Respiró hondo y su voz se volvió más grave, más ensordecedora. Quería cortarme el pelo cuando Clara lo hizo. Dijo que yo era una bruja por solo tener mujeres. Un día alzó su hacha y su voz se volvió tan grave que heló el aire, y me dijo que si no podía dar un hombre, entonces tampoco necesitaba manos. Wat apretó la hoja.

Sus ojos, aún tranquilos, se oscurecieron como un lago que pierde su reflejo del cielo. Dijeron que no valía la pena alimentarme. Dijeron que las chicas no traían dote. La voz de Lidia temblaba, pero no de miedo. Me ataron al poste para que muriera allí, para que la nieve hiciera el trabajo, para que no valiera ni una bala.

Por un instante, el silencio se apoderó de la cabaña. Un silencio que parecía no tener forma. El crepitar del fuego era el único sonido, e incluso entonces parecía pedir permiso para existir. Wyatt bajó la cabeza. Sus ojos se enrojecieron de frío, pero su cuerpo permaneció inmóvil, como si temiera romper algo con solo moverse. Luego se acercó lentamente.

No dijo nada, simplemente extendió la mano y tomó con delicadeza la de Lidia. La mano era gruesa, áspera por años de trabajo, por la tierra, la madera, el metal, pero el gesto era tan delicado como el roce de una hoja al caer. Ella lo miró. Por primera vez, no había juicio en sus ojos.

Ni siquiera compasión, solo una paz apacible y duradera como la de los árboles viejos que han sobrevivido a cada tormenta. La reconoció en silencio, como si él también supiera lo que era ser salvado y, aun así, seguir en pie. Wayat le apretó la mano, que una vez fue ligera, y luego murmuró con voz profunda y firme: «Estás a salvo aquí». Lidia parpadeó. Le temblaba el labio inferior. No respondió, pero le apretó la mano.

El calor era real, no solo en su piel, sino en su alma. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía rota, simplemente viva. Y esa noche, mientras el viento azotaba las paredes de madera y la nieve seguía cayendo en las montañas, el fuego no solo calentó la cabaña, sino que también empezó a sanar la herida que había esperado demasiado.

El sol apenas asomaba tras las montañas cuando el crujido de una carreta detuvo el bosque. Lidia estaba colgando la ropa de las niñas cuando vio acercarse la figura encapuchada de una mujer mayor. Caminaba con paso firme, apoyada en un bastón de madera, envuelta en un chal bordado con hilos rojos. Su rostro era severo como el invierno, pero sus ojos reflejaban algo más que juicio.

—Parroquia de Elièpe —murmuró Lidia con una mezcla de sorpresa y miedo—. Hola, Lidia —dijo la mujer—. ¿Puedo pasar? Lidia asintió con recelo. Wyatt salió del granero con sus fardos de leña y, al ver al visitante, frunció el ceño. No dijo nada, pero se acercó. Dentro de la cabaña, Evely esperaba sentada la invitación. Observó a las niñas dormir en la cama improvisada y luego miró fijamente a Lidia.

—No tengo tiempo para andarme con rodeos —dijo—. Tu cuñado y otros tres hombres te buscan. Se fueron del pueblo hace dos días. Dicen que robaste, que te llevaste a las niñas ilegalmente, que eres un fugitivo. —Lidia aferró la bolsa en su regazo—. No robé nada, solo me escapé. —Evely arqueó una ceja—. Eso dices tú, pero tienen papeles, sellos.

Quiero que regreses, o al menos que se los des a las chicas. Tienes tu sangre, dijeron. Wyatt se apoyó en la pared. Conmocionado. Sus ojos eran de hielo. “¿Cómo llegará ahí?”, preguntó con voz grave. Si la tormenta no lo detuvo antes de que cayera la noche. Silencio. “Gracias por avisarnos”, dijo Lidia con un nudo en la garganta.

Evely la miró un momento más, luego se levantó y, antes de irse, se fue, dejando un tarro de mermelada sobre la mesa. “No confío en hombres como ellos, pero la gente rara vez escucha a mujeres como tú”, dijo, y se fue sin esperar respuesta. Wyatt empezó a moverse cuando la puerta se cerró. Sin decir palabra, reforzó los cerrojos, clavó más tablas a la veta de la madera, preparó agua caliente, tomó su chaqueta más gruesa, colgó la escopeta en el clavo sin tocarla y se fue. Pasó el resto del día cazando.

Regresó con dos liebres, hongos secos y raíces. También cortó más leña de lo habitual. Lidia lo observaba, sin saber qué decir. Su silencio no era miedo, sino confusión. “¿No vas a preparar armas?”, le preguntó al otro. Wyatt negó con la cabeza. “No busco guerra, pero tampoco diré nada”. La noche cayó como una marea oscura.

El viento era más frío de lo habitual, y con él los cascos de cuatro caballos. Lidiy se acercó al camino. Cuatro siluetas descendieron de sus caballos. Vestían abrigos largos, sombreros bajos y rifles al hombro. Uno de ellos, al frente, era su cuñado, Ala Hargrove.

Admitió su arrogancia, incluso en la sombra. Wyatt abrió la puerta y salió desarmado. Se paró frente a ellos, sin miedo. “Buscamos a Lidia”, dijo Ala. “Tonterías. Es la esposa de mi difunto hermano, es propiedad de la familia, y esas chicas también son nuestras”. Wyatt no respondió. “Tenemos documentos sellados por el juez”.

Podemos tomarlos por la fuerza si es necesario. El silencio cayó como la nieve. Entonces Way dio un paso al frente. Su voz era baja, pero firme como una montaña. Si te acercas más, descubrirás que no tengo nada que perder. Ala lo miró con desdén. ¿Crees que vas a detenernos con palabras? Uno de los hombres levantó su rifle, pero Ala lo detuvo con un gesto.

—No vale la pena el dolor. Hoy no. Grúfalo, escupe al suelo. Prometieron volver. Esto no ha terminado, viejo —dijo antes de irse. Wyatt no se movió hasta que el sonido de los caballos se desvaneció en el viento. Al entrar en la cabaña, Lidia lo esperaba en las sombras. No dijo nada, solo le ofreció una taza caliente. Él la aceptó.

El fuego había cruzado sus ojos. Pero Lidia solo veía una cosa: un hombre que había desafiado la oscuridad desarmado por ellos. El invierno se mantenía firme en las alturas, pero en la cabaña de troncos el fuego se apagaba. Cada mañana, Wyatt salía temprano con el rifle al hombro, sus botas dejando profundas marcas en la nieve aún fresca.

Cuando regresé, el humo del café ya salía del pequeño asador en el tejado y la voz de Lidia, suave como un hilo, cantaba melodías para las niñas. Lidia se encargaba de los desayunos y las reparaciones de la casa, mientras las niñas dormían a su pecho, ella cosía mantas con telas recicladas y bordaba pequeñas flores en los bordes, como si la belleza pudiera protegerlas.

A veces se detenía a observar a Wayet desde la acera, limpiando pieles, colgando ropa en las perchas del porche, remendando su zapato con el mismo cuidado con el que hervía agua. Las niñas Amelia, Clara y Sara crecieron rosadas, dormidas y sanas. Lidia les dio leche de cabra mezclada con hierbas dulces.

Wyattido yacía bajo el velo, bañado por el sol del mediodía, cubriéndolos con hojas gruesas. Un día, sin decir palabra, Wayat colocó tres pequeños objetos sobre la mesa. Lidia los observó. Eran tres almohadas de corteza pálida, rellenas de almizcle seco y tela vieja, suaves al tacto, ligeras como una pluma.

Cada una tenía una flor tallada en una esquina distinta: una margarita, un lirio, un manzano. «Para sus cuellos», dijo, mirándola mientras dormía. Lidia tomó la pieza en sus manos, la apretó contra su pecho y no lloró, pero sus ojos brillaban con algo más fuerte que la gratitud. Levantó la vista y lo vio inmóvil, de pie, esperando, ofreciéndole todo.

Era la primera vez que demostraba tanta confianza sin palabras. Se sentó en silencio, como si reconociera a alguien, no por lo que decía, sino por lo que hacía. Los días transcurrieron sin sorpresas. Wayat arregló el techo con ramas. Se inclinó hacia atrás para atrapar las gallinas que esperaba.

Lidia cocinaba pan con cetea y raíces. Atrapaba cacioas atigas mientras trenzaba el cabello de las niñas. Nadie hablaba del cuñado, nadie relacionaba al chico con los papeles. El silencio no era cobarde, era un pacto, una tregua entre el miedo y la esperanza. Una tarde, cuando la luz era dorada y el humo de la leña flotaba como un velo, Lidia estaba junto a la estufa.

Llevaba un delantal bordado que ella misma había cosido. Las chicas dormían en fila. Wyat clavaba las estacas afuera. Lidia removía la olla lentamente, con el vapor cubriéndole la cara. Repetidamente, sin pensarlo, dijo: «¿Qué?». La voz era fuerte, pero suficiente. Se detuvo y se giró lentamente.

Su nombre en su boca sonó diferente, no como una llamada, no como un reconocimiento, no como una pregunta, no como un llanto. Asintió, solo eso. Y en ese gesto breve pero firme hubo algo más que una respuesta. Hubo una promesa. El aire gélido golpeó las paredes como puños de nieve. Una tormenta arremolinó escarcha por todo el claro. Lidia estaba cambiando el pañal de Clara cuando Ghayat entró de repente, con los ojos abiertos en señal de advertencia.

“Nos ha encontrado”, dijo con voz tesalia. Lydia se puso rígida, temerosa. Afuera, el sonido seco y repetido de cascos abriéndose paso entre las ramas, capas barriendo la nieve. Mirando hacia la acera, vio a tres jinetes con capas grises que brillaban en la nieve. Junto a ellos, desnudo, estaba Alaa Hargrove, su cuñado, vestido de negro, con el rostro demacrado, y otro hombre con fósiles cruzados sobre el pecho, bloqueando el paso hacia el soplón. Watt detuvo el estado.

No eran solo hombres armados, venían a reclamar a Lidia y a las niñas. Alap tenía la expresión de un estafador. Creía que el derecho de sangre le daba el poder de llevárselas por la fuerza. Los otros dos lo respaldaron con la ley en la boca y un montón de papeles en los bolsillos. Afirmó que Lidia había mentido, robado su dote y secuestrado a sus propias hijas.

Su argumento era redimir su honor y reclamar lo que consideraban un derecho familiar. Wyatt no se permitió el lujo de demorar el asunto. Llevó a Lidia a su lado y le dijo con voz firme: «Lleven a las niñas. Sigan el sendero que lleva al arroyo. Busquen el diente del viejo. Los estará esperando allí». El policía le dio un sombrero de piel de mapache forrado de lana.

Metió una bolsa de comida seca y un cuchillo pequeño en la chaqueta de Lidia. La miró fijamente. «Me quedo. No vuelvas si no oyes sirenas». Como mínimo, Lidia agarró a dos chicas, ató a la de atrás dentro de su mochila y se deslizó por la puerta trasera hacia el granero. Su silueta desapareció en la nieve con paso vacilante y tembloroso.

Wyatt cerró la puerta, colocó rápidamente la linterna al lado de la ventana y emitió una pequeña señal para que mirara hacia el sur, simulando movimiento. Luego ajustó su abrigo andrajoso sobre la cabeza del viejo caballo apoyado en la pared y le puso el sombrero. Era una ilusión rudimentaria, pero bastaría para distraer. La tormenta estaba a punto de estallar.

Las ráfagas de viento empujaban la luz de la linterna como las olas empujan la playa. Abandonó la idea de engañar a los hombres del badajo de Hargrove. Por el momento creyó que funcionaría, pero pronto vio que las espadas reales de Lydia giraban hacia el sur. Se hizo a un lado a través de la zanja cubierta. Se giró, murmuró entre ellos, se humedeció los labios, redirigió su avance y rodeó la cabaña.

Alap golpeó la puerta. Watt la abrió apresuradamente, furioso, furioso, y se giró para mirar el rifle. Estaba desarmado, pero su mirada indicaba que no se rompería. Detrás de él, el rifle colgaba de un clavo, intacto, pero no lo tocó. “Dame tus clavos, Wyatt”, gruñó Alap. “Ella me pertenece, siempre lo ha sido”. Wyatt lo miró en silencio.

Exhalaba un aliento frío y su rostro estaba pálido. Entonces abrió los brazos en un gesto amplio, como si desafiara cualquier hambre. Un hombre se agachó e intentó desenfundar su rifle. Wyatt fue preciso. Levantó el mango del hacha y la descargó sobre la muñeca del atacante. El disparo no se disparó, el arma cayó, pero la bala impactó al hombre con una brutal embestida que le clavó nieve comprimida en el corazón. Wyatt saltó, pero no cayó.

Asestó un puñetazo desesperado. El cuarto hombre levantó su arma, pero ese grito estático cortó el aire. Sirenas lejanas anunciaban que la tormenta cruzaba. Tranma en las montañas. Lidia había llegado al fondo de la cabaña y había encontrado ayuda. Había encontrado a un hombre y dos ayudantes del Algarve, que se abrieron paso entre el viento con luces parpadeantes.

Les gritó a los pistoleros: “¡Bajen las armas! Están arrestados por secuestro y agresión”. Los jinetes dudaron. Alapa respiró hondo, ansiosa por recuperar su autoridad. Lidia emergió del oscuro hoyo del árbol, con los brazos cubiertos de nieve y el rostro rojo pero firme. “Cuéntenles lo que me hicieron”.

Su voz resonó como una roca en medio de una tormenta. «O lo haré yo». El sheriff leyó los papeles que llevaba, órdenes de arresto, tanto por la fuga de Lidia como por el secuestro de las niñas. Pero no había claridad sobre los abusos ni las amenazas. Lidia dio un paso al frente y miró fríamente a los presentes. Me golpeó, me cortó el pelo, dijo que ya no servía y me encadenó al poste para que muriera. Solo corrí por mis hijas.

La tormenta arreciaba, pero las autoridades la oyeron. Ordenaron esposar a Ala y a sus hombres. Cuando Lidia se acercó a Wyatt, este se apoyaba en el marco de la puerta. Tenía la ropa empapada de nieve, los hombros rojos y los labios temblaban, pero no de frío. Se arrodilló frente a él, le puso la mano en el pecho y sintió su latido, constante y errático. No lloró, pero su voz era sincera.

No puedo dejarte sola porque eres la primera en desmoronarse. Wayat la miró, no habló, solo levantó un poco la cabeza y jadeó. Sabía que volverías. Y en sus ojos, bajo la nieve, había algo que jamás se congelaría. El amanecer seguía despejado, como si el cielo hubiera borrado cualquier rastro de tormenta durante la tarde. El sol se filtraba entre los árboles congelados.

El borde del techo estaba teñido de oro. Lidia abrió la puerta de la cabaña y respiró hondo. El aire era frío, pero no hostil. Wyatt apareció a su lado en silencio, y juntos observaron el patrón blanco que los rodeaba. Ya no había amenaza, solo una promesa. Ese mismo día empezarían a reunirse.

Wad reforzó las paredes de la cabaña con troncos viejos. Lidia recogió ramas secas y piedras planas para el fuego. Hicieron surcos en la tierra dura y la removieron con paciencia. A pesar del suelo helado, plantaron plátanos, maíz, rábanos y colgaron tiras de plátano seco para el invierno siguiente. Cada trozo era útil. Cada acción tenía un propósito.

Una semana después, mientras caminaba por un sendero cerca del Paso Comercial, Wyatt señaló un claro protegido por abetos. Dijo «aquí». Y sin decir nada más, comenzó a levantar la sencilla estructura de madera. Era un pequeño comedor con una sola mesa común y cuencos de pino pálido. Lydia le indicó un hombre, fuerte Herth.

Era una cocina, sí, pero también un hogar para quienes, como ellos, habían resistido. [Música] Lidia cocinaba gachas de maíz con anacardos, sopa de carne con ajo silvestre y pan de ceteo en un horno de piedra. Wat cazaba faisanes, recolectaba setas y limpiaba el patio para que los comerciantes y viajeros pudieran llegar fácilmente.

En poco tiempo, el lugar se convirtió en un refugio de montaña. El fuego siempre estaba presente. El aroma a caldo flotaba en el aire, y los visitantes no solo encontraban comida, sino que la cocinaban. Un día, después de servir a la pareja de ancianos que había bajado del valle, Wyatt entró en la cabaña con algo gris.

Lidia se dio la vuelta con una niña en brazos y otra dormida a su espalda. Él le ató el paquete. Ella lo desató con cuidado. Era un pañuelo grueso, tejido a mano, suave como una manta. Tres nombres estaban bordados en la esquina con hilo azul: Amelia, Clara y Sara. Y el cetro tenía una sola palabra fuerte. Lidia lo acarició con los dedos. Luego miró a Wayat, quien permaneció en silencio.

Sus ojos, sin embargo, decían más que mil palabras. Sonrió con una confianza traicionera, porque lo que no se pide se impone. «Decidiste quedarte cuando podrías haberte ido», dijo. Él bajó la cabeza ligeramente. No necesitaba confirmarlo. La verdad estaba entre ellos, arraigada como raíces profundas. Esa noche, testigos de las celebraciones, junto al fuego que chisporroteaba entre las piedras ardientes, Wyatt sacó algo del bolsillo interior de su abrigo.

Era un pequeño anillo hecho de una pieza de plata desgastada. Se lo dio a Livia sin decir palabra. Ella lo tomó y, con los ojos húmedos, asintió. Luego sacó tres anillos más, del mismo metal, más duros y pequeños. Los entregó a la mano abierta de Lidia. Ella los tomó con cuidado. Esa noche, con cada una de las niñas dormidas, le colocó el pequeño anillo, que brillaba tenuemente como la luz del fuego, en el dedo.

No hubo promesas ni votos, solo el sonido del viento entre el canto de los pájaros, el crepitar de la leña y la calidez de esta familia, tejida no por la sangre ni por la costumbre, sino por elección. La primavera llegó lentamente, como si no quisiera aterrorizar. Las últimas capas de nieve se retiraban del suelo y las flores silvestres brotaban entre las piedras.

Las abejas volvieron a zumbar tras un largo invierno, y los arroyos volvieron a correr entre la hierba como si despertaran de un sueño. En la ladera donde antes solo había árboles desnudos y viento gélido, ahora se alzaba la pequeña tienda de madera con el letrero tallado a mano: Fort Hearth. Cada mañana, el humo del pan recién horneado descendía por la chimenea y se deslizaba entre los pinos.

El aroma del estofado de carne y maíz dulce se mezclaba con el canto de los mirlos y el crujido de la grava bajo las ruedas de las carretas. Comerciantes, viajeros y familias de los pueblos cercanos se detenían a descansar. Algunos vinieron por curiosidad, otros por recomendación, pero todos se quedaron más tiempo del esperado.

Los niños correteaban bajo el viejo árbol, escondidos entre sus raíces podridas, mientras sus madres tomaban café caliente bajo el alero del porche, hablando en voz baja con ojos temblorosos. Dentro, Lidia se movía como el alma del lugar. Con su delantal blanco y el pelo recogido en una trenza apretada, saludaba a cada persona con una sonrisa trémula, de esas que solo se aprecian, aunque solo sea por haber sobrevivido.

A veces se sentaba con los niños, enseñándoles a escribir sus nombres con tizas de colores en la pizarra improvisada. Otras veces besaba suavemente a Clara o acariciaba la cabeza de Amelia y Sara, mientras daban sus primeros pasos entre las mesas como si el mundo les perteneciera. En el jardín trasero del restaurante, Wayat trabajaba sin descanso, pero sin prisa. Cultivaba zanahorias, tomates y cebollas, y las conservaba en un pequeño invernadero que él mismo había construido con arveja vieja.

Reparaba herramientas, cortaba leña y regaba los campos al anochecer, cuando el sol bañaba todo el lugar. Nunca hablaba mucho, pero siempre estaba ahí. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si alguien se caía, ofrecía su ayuda. Si Lidia se daba la vuelta, él ya estaba allí.

Nadie hablaba del invierno, nadie mencionaba el pasado, no porque estuviera oculto, sino porque no era necesario. El silencio entre ellos ya no era una barrera, sino una presencia compartida. El recuerdo seguía ahí, sí, como una cicatriz bajo la piel, pero sin dolor, solo recuerdo, solo aprendizaje, solo el suave eco de lo que fue y la firme certeza de lo que sería. Los domingos por la tarde, cuando el sol doraba el techo de la cabaña y el ruido era suave, Lidia y Wyat se sentaban juntos en los escalones de madera que ella misma había construido. Desde allí, podían verlo todo.

El camino de tierra por el que llegaron los caballos, el humo de las chimeneas lejanas, las chicas corriendo con vestidos ligeros y coleteros, y el cielo abierto que parecía prometerles que todo estaría bien. Lidia apoyó la mano en la de Wayat, firme, silenciosa. Él entrelazó sus dedos con los de ella, sin apartar la vista del horizonte.

A veces hablaba de las cosechas, de la tierra que sabría mejor cómo comer su levadura, o de las gallinas que se escaparon del corral, pero la mayor parte del tiempo se quedaba allí escuchando el viento, el crujir de la tierra que se rehacía y el latido de una paz tan simple como la de un ganso. Una de esas tardes, Lidia dijo: «Este fuego se ha apagado.

Gaiyat asintió con indulgencia, como si sus huesos lo conocieran antes que su boca. Ahora es nuestro hogar. Y entre los juegos de las niñas, el murmullo de las hojas y la promesa perdida de ese fuego que acababa de reír, finalmente estaba donde debía estar. Y así termina esta historia de nieve, cicatrices y resentimiento. Porque a veces el fuego más fuerte no arde en la estufa, sino en el corazón de quien está listo para releer. Si esta historia te conmovió.

Để lại một phản hồi